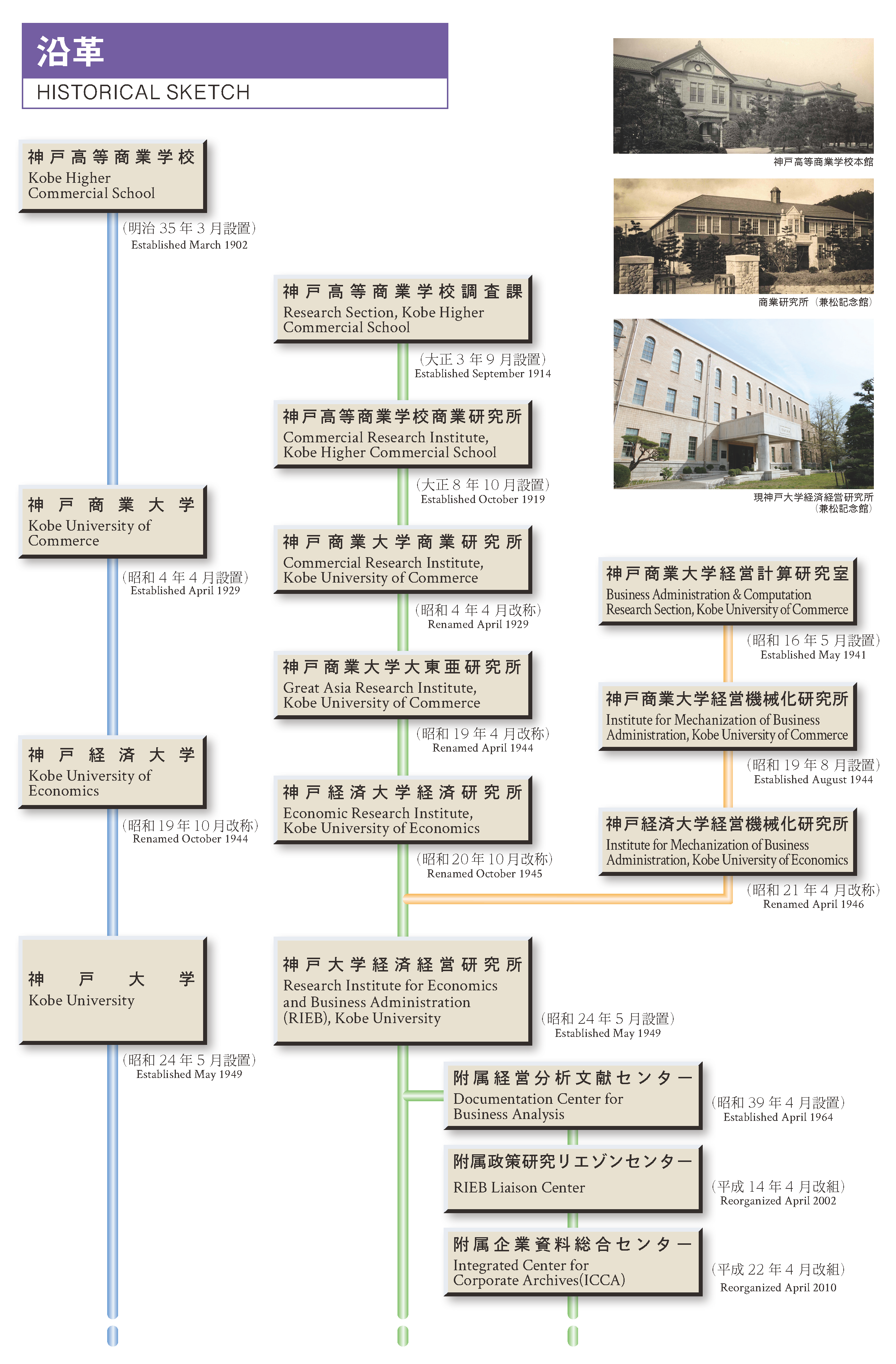

沿革

神戸高等商業学校本館

神戸高等商業学校本館

商業研究所(兼松記念館)

商業研究所(兼松記念館)

発足の経緯(『経済経営研究所65年の歩み』より抜粋)

沿革図

沿革年表

| 明治35年3月 | 神戸高等商業学校が開設。 |

|---|---|

| 大正3年9月 | 神戸高等商業学校に調査課を設置。 |

| 大正8年10月 | 調査課を廃止し、商業研究所を設置。 |

| 昭和4年4月 | 神戸高等商業学校は神戸商業大学に昇格し、商業研究所は神戸商業大学商業研究所となる。 |

| 昭和16年5月 | 神戸商業大学に経営計算研究室を設置。 |

| 昭和19年4月 | 商業研究所は大東亜研究所と改称し、調査部長制から所長制になる。 |

| 昭和19年8月 | 経営計算研究室は官制化され、経営機械化研究所となる。 |

| 昭和19年10月 | 神戸商業大学は神戸経済大学と改称。 |

| 昭和20年10月 | 神戸経済大学大東亜研究所は神戸経済大学経済研究所と改称。 |

| 昭和24年5月 | 国立学校設置法の公布により神戸大学が設置され、神戸経済大学は神戸大学に包括される。 経済研究所と経営機械化研究所を統合し、附置研究所として神戸大学経済経営研究所が発足する。 [国際貿易] [経営機械化] [経営経理] の3研究部門を設置。 |

| 昭和28年8月 | [海事経済] 研究部門を増設し、計4研究部門となる。 |

| 昭和31年4月 | [中南米経済] 研究部門を増設し、計5研究部門となる。 |

| 昭和38年4月 | [国際経営] 研究部門を増設し、計6研究部門となる。 |

| 昭和39年4月 | 附属研究施設として経営分析文献センターを設置。 |

| 昭和42年6月 | [経営計測] 研究部門を増設し、計7研究部門となる。 |

| 昭和46年4月 | [国際資金] 研究部門を増設し、計8研究部門となる。 |

| 昭和49年4月 | [国際労働] 研究部門を増設し、計9研究部門となる。 |

| 昭和52年4月 | [オセアニア経済] 研究部門を増設し、計10研究部門となる。 |

| 昭和57年4月 | 従来の10研究部門は大研究部門に改組。 [国際経済] [国際経済経営環境] [国際比較経済] [国際経営] [経営情報システム] 計5研究部門となる。 |

| 昭和63年4月 | [国際協力] 研究部門(外国人客員)を増設し、(平成10年3月31日まで存続)、 計6研究部門となる。 |

| 平成10年3月 |

[国際協力] 研究部門(外国人客員)を廃止。 |

| 平成10年4月 | [経済経営協力政策] 研究部門(外国人客員)を増設し(平成20年3月31日まで存続)、計6研究部門となる。 |

| 平成14年4月 | 従来の6研究部門は[情報経済経営]研究部門及び[国際経済経営]研究部門の2大研究部門となる。 附属経営分析文献センターは附属政策研究リエゾンセンターに拡充改組し[企業ネットワーク]研究部門及び[経済政策評価]研究部門の2研究部門となる。 [経済経営協力政策]研究部門(外国人客員)は改組に伴い、附属政策研究リエゾンセンターに包括。 |

| 平成17年4月 | [国際研究支援センター]を設置(所内設置)。 |

| 平成19年4月 | 附属政策研究リエゾンセンターに[グローバル経済]研究部門を増設し、3研究部門となる。 |

| 平成22年4月 | 従来の2大研究部門を改組し、[グローバル経済][企業競争力][企業情報][グローバル金融]の4研究部門となる。 附属政策研究リエゾンセンターを改組し、附属企業資料総合センターとなる。 |

| 平成29年3月 | 部局内組織として[計算社会科学研究センター]を創設。 |

| 平成30年4月 | [計算社会科学研究センター]は、全学機関研究推進組織となる。 ※[シミュレーション部門][データ分析部門][データベース部門]の3部門を設置。 事業: 計算社会科学における先端研究 計算社会科学における研究を促進するための技術開発 計算社会科学における研究を促進するためのデータベース作成 その他、計算社会科学における学術研究の推進と普及のために必要な事業 |

| 令和3年4月 | [計算社会科学研究センター]を改組し、従来の3研究部門に、「共同利用・共同研究支援部門」を新設し、3つの室「データ・資料室」「計算支援室」「共同研究支援室」が設置された。 |

| 令和5年4月 | 部局内組織として[地域共創研究推進センター]を創設。 |